耶鲁大学大学生在上东区做自修31岁在央视春晚一举成名,观众们都以为他退隐了,其实已经去世10年了

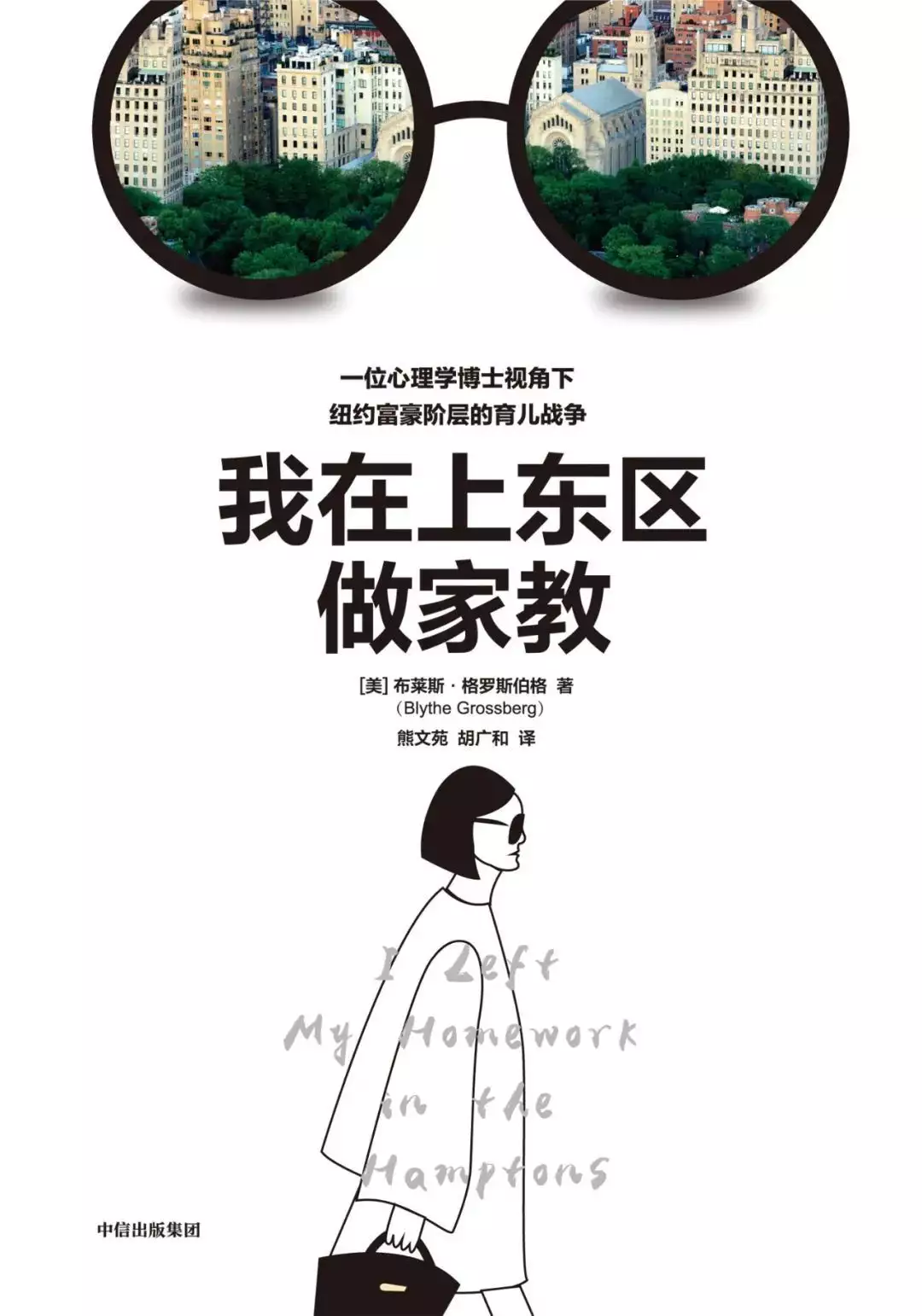

当莫顿·格罗斯伯格正发愁没钱更换脚下两只破了洞的高跟鞋时,一次前往芝加哥市上东区自学特殊基础教育的机会找上门来,一位朋友询问她,“与否愿意给一名甜美可爱却为学业深感恐惧的高二女生家教作文?”

从哈佛大学毕业后,莫顿放弃了高薪的金融创新工作,选择攻读罗梅洛大学的心理学博士学位,并成为了芝加哥市一所顶尖公立幼儿园的自学特殊基础教育专家。特殊基础教育小学生既是她的Dakshina,又能赚些小钱补贴家用,她当即应允。

在莫顿的引导下,向来只能领到B+的苏珊娜,第一次领到了A。这一“奇迹”加上美国大学的标签,使得莫顿自此成为了备受芝加哥上流阶层青睐的金牌自修。

15年来,穿梭于芝加哥市的公立幼儿园与奢华公寓之间,莫顿以求窥见一个距离普通人很遥远的世界。那些资产排名位于全美前1%的富翁,将自身的恐惧投射在家庭成员身上,把基础教育视为连场交易,利用高超的手腕精心运作,为小孩争取常青藤国联为数不多的宝贵席位,上演着一出出光鲜而残酷的儿童教育战争。

莫顿将她们的观察记录在《我在上东区做自修》一书中,她发现,那些生来就享有荣华富贵的小孩们看似UOne,事实却远非如此。她们的精神世界已然陷入困境,“金钱可以让生命变得耀眼、迷人、鲜活,却最终让年轻人陷入孤独和无爱”。

和苏珊娜碰面的第一天,15岁的她像一阵旋风般从挂满粉色地毯的奢华旋转楼梯上平田街,公立幼儿园的制服裙,纱巾飞扬。与青少年卧室里常见的杂乱无章不同,苏珊娜的卧室一尘不染,除了床单和椅罩的粉色花纹,其他物件一律是粉色的。

莫顿今天的任务,是要特殊基础教育苏珊娜就《了不起的沙利文比》写一篇文章,说明沙利文比与否实现了美国梦。

对于这个问题,苏珊娜深感紧张,她想不出任何答案,直至她终于在沙利文比举办的奢华舞会中找到了共鸣。在芝加哥第五大道,每一个小孩,都如同“沙利文比的家庭成员”,刷不完的信用卡、客人走后的浓烟滚滚以及热闹过后的空虚,正是她们亲历的生活。

小孩们的双亲或者忙到难以与自修碰面,或者是专门从事金融创新工作的丈夫与兼职爸爸的组合。那些富翁的共性在于,她们都对将小孩送入常青藤国联幼儿园十分上心。超级爸爸们已然为家庭成员总体规划好一切,并时时给小孩“打TNUMBERml0”。

在与小学生珍妮的爸爸约定数学课间时,莫顿惊觉她的日程排得漆黑,“休闲和黑眼圈一样少见”。珍妮每天早上要先参加桌球训练,然后去公立幼儿园上一天课,放学后再去打桌球,最后回家写作业和家教。直至让保姆迪阿尔库晚饭,她们才以求挤进珍妮的二百六十名。

而另一次莫顿因暴风雪决定中止数学课,小学生的母亲嚷嚷着说,“我为这次家教中止了一节小提琴课!”仿佛她小孩梦想成真一小时就会坠入进退两难的深渊。

外人误以为那些富有经验的小学生家长应该会鼓励小孩追寻她们的理想业余,但莫顿发现,这种情况极为少见。珍妮曾伤心地告诉莫顿,她们很喜欢做谢端,但没时间上时尚课。双亲对小孩的期望依然局限在她们专门从事的狭窄行业之内。“男孩被小学生家长一路护送进入金融创新、法律、科技和房地产行业,女孩则大多专门从事基础教育、艺术和设计等业余。”

为了实现这一目标,富商努力给小孩们提供无穷无尽的基础教学资源。苏珊娜和珍妮幼儿园的小学同学是中篇小说作家,法语同学会在课堂上播放没有片头的法国存在主义电影。

挑选自修也是一场角斗式的竞争,在正式雇用自修之前,小学生家长通常会对同学进行仔细盘问,甚至让助手安排复试。莫顿去复试时常常碰到其他复试者离开,她不得不穿上唯一体面的裸色,并记诵中小学生和大小学生的必读书目——《杀死一只美洲狮》《奥德赛》《哈姆雷特》等,以便在小学生家长提问时对答。

这种就学总体规划,也包括练习小众体育运动,借此进入顶级高校。

珍妮练习的桌球几乎已经成为布鲁克林高地精英家庭的一种信仰,因为有条件练习桌球的美国人并不多。苏珊娜的特长是游泳,而特雷弗自中学开始便成为一支竞争激烈的足球队队员,还在上七年级时,他就训练到晚上快11点才回家。他踢球时,他的爸爸常在球场一边踱步一边接电话,时不时恐惧地看向球场,如果特雷弗表现不佳,便会受到爸爸的一顿痛批。

尽管小孩们热爱运动,但高强度的训练仍让她们身心俱疲。“小孩们祈祷着受伤,因为这样就可以得到休息——用受伤换来休息(a break for a break),这是我从未想过的事情。”莫顿在书中这样写道。

与小孩们相处久了,莫顿以求逐渐揭开1%富翁们虚假的面纱。那些双亲看似关心小孩,实则却从未了解过她们的精神世界。

许多小孩因喘不过气的日程饱受失眠的困扰。珍妮在周三晚上格外伤感,而每到周五,公立幼儿园里不少小学生会情绪失控,甚至失声痛哭,仅仅是因为疲惫。

自学障碍在莫顿特殊基础教育的小学生中再常见不过,她们都在自学超出自身能力的内容。

苏珊娜在六年级时自学吃力,一到阅读考试就不及格,因为她无法理解阅读材料。可苏珊娜的双亲却担心她被退学,把女儿语言自学障碍的诊断书束之高阁。

另一位小学生奥利维娅也存在一定的阅读障碍,随着她所在的班级已经开始阅读难度远超七年级水平的《哈克贝利·费恩历险记》,她变得越来越恐惧。

小孩们没有时间思考,一旦摆脱双亲和紧凑的二百六十名,就投身于各种“麻醉剂”——电子游戏和大麻。哥伦比亚大学教师学院荣誉教授苏尼亚·卢塔尔曾研究财富带来的风险。根据常识,社会经济地位高的小孩不太可能染上滥用药物的不良嗜好,但研究结果证明恰恰相反:“富裕家庭的小孩比贫困家庭的小孩更有可能出现药物滥用导致的紊乱症状。”

另一项在美国威尔顿富人社区进行的调查也发现,威尔顿有大约30%的高中生会产生恐惧、悲伤、抑郁以及胃痛等身体不适症状。而在全国范围内,这一比率约为7%。

莫顿曾和许多双亲谈过,她们说:“我的小孩愿意去找治疗师,但问题是没有时间。”

在上东区这个成绩、SAT分数、就学和运动排名主宰一切的世界里,小孩们的每个行为都有重大意义。然而,在这个世界里,没人把她们当做小孩,当作晚上需要向人倾诉的青少年,当作偶尔会长粉刺的人。

后来,向来乖巧的苏珊娜也惹上了麻烦,她从一家高级商店偷了钻石和耳钉。莫顿想到苏珊娜卧室里摆放整齐的瓷器以及她在小狗和管家陪伴下度过的许多个夜晚,不禁好奇,“她到底想从那家商店偷什么?是不是以此来博取关注和爱?”

遗憾的是,最富有的1%,尤其是最富有的0.01%,也许并没有时间给予小孩真正的爱。

在这个新镀金时代坐拥前所未有的财富,她们几乎控制着整个美国的经济命脉,可那些精英对她们的社会地位则有不同的理解,她们认为必须一刻不停地继续奔跑,否则就会坠落。担心她们坠落,也担心家庭成员的社会地位下滑,她们的自我价值感依赖于转瞬即逝的成就,这当然包括小孩的成 绩。

莫顿将富商家庭成员们的大学录取过程概括为一场旷日持久的“超级碗”比赛,“不是赢就是输,没有中间地带”。在这场比赛中,基础教育的每一个环节,包括小孩本身,最终都成为了被交易的对象。

对于双亲而言,小孩都是橄榄球冠军汤姆·布拉迪,她们的一生注定不凡,如果没能上耶鲁,那一定是因为球队不适合。以苏珊娜为例,她的辅助团队在莫顿见到她之前很早就已集结完毕。甚至有的双亲从小孩一出生就已经找好就学咨询师,一个幼儿园名额开价两万元。那些咨询师有一整套专业话术,比如幼儿园对口程度、匹配度和发展前景。

莫顿供职的公立幼儿园,也旨在为最富有的这群人提供无微不至的客户服务。同学如果要给一名小学生的作业打低分(B-以下),就必须提前告知小学生家长,并给小学生留足够的时间大幅度提高成绩。如果小学生家长还是对小孩的分数不满意,常常会越过同学,“歇斯底里”地向幼儿园的管理人员投诉。

小学生和小学生家长对上大学的看法也是交易性的——如果小孩进入顶尖高校,就证明小学生家长投入的时间和资源产生了效果。“那些小孩生活中的每一刻都在进行交易,或者是用来换取赚钱的业余,或者是用来换取能嫁给有钱人的赚钱业余。”

而为了最后的名校结果,双亲和小孩都学会了采用“不诚实的手段”。

一名小学生在进入大学后被同学发现她们无法写作论文,莫顿询问他如何在没有学会写作的情况下上了这么多年学,他说,总有特殊基础教育同学替他写。

为了让女儿珍妮获得ACT考试的加时优待,爸爸曾花费6个月的时间为女儿争取。普通医院诊断没有问题,她便花8000美元请到一位芝加哥市的神经心理学家,请他对珍妮进行全面的心理测评,医生在注意缺陷多动障碍的边缘举棋不定,但最终决定确诊。

而更富有的特雷弗一家,因为儿子纵使享受考试加时仍无法获得理想的分数,直接通过捐款买下了藤校的录取信。

莫顿一开始愤怒至极,因为这并不公平,但后来她发现这只会害到一个人,那就是特雷弗。那些捐款会成为贫困小学生的奖学金。而这件事只会让特雷弗觉得如果不花钱,他将一事无成。他的同学也在背地里嘲笑他。

富翁们想让小孩远离一切不可控制或无法预测的事情,而那些学会用钱解决一切问题的小孩们最终会长成什么样子呢?

第五大道长大的小孩总是对周围的事物提不起兴趣,“在充满特权的世界中成长会导致小孩一直处于不安分的状态”。她们在年少时享受过多的“巅峰时刻”,以至于在成长过程中已然麻木,没有了更多期盼的事物。在填写大学申请书时,她们没有想法,因为她们几乎从未拥有“某个自我反思、遭遇羞辱或真正进入未知世界的偶然时刻”。

进入大学后,疲倦的小孩会选择简单的专业,因为她们已然在踏入大幼儿园园之前完成了大部分课程。“她们已经准备过度了。所有马拉松运动员都知道,训练过度乃大忌。”

上东区的小孩们无法接受失败,她们的双亲也不能接受。纵使双亲们将卡罗尔·德韦克的《终身成长》一书奉为圭臬,她们仍希望她们的小孩刚坐下来和自修自学,就奇迹般地拥有简·奥斯汀的妙笔生花。她们也无法接受B以下的成绩。

对此,莫顿无可奈何:“如果不允许小学生失败,如果自学曲线只能呈现指数级上升而不能下降,就不可能培养她们的成长型思维。”

回忆起她们初入哈佛时,莫顿对一切“瞠目结舌”。她来自马萨诸塞州的乡下,家境贫寒,因此,哈佛的一切都让她觉得新奇有趣。即使第一份写作作业只得了C,她仍有着旺盛的求知欲,克服恐惧去办公室找了助教,并为研读《尤利西斯》《达洛维夫人》兴奋不已。

这是一段崭新的生活,莫顿拥有亟待激发的能量,并相信最好的生活就在前方。